お遍路さんが人気らしい。テレビ番組でお遍路特集を見た時には、日本人にも根強い人気があるが、最近は外国人のお遍路さんも目立って増えていると言っていた。お盆に高校の同級生数人と飲み会をした時には、定年退職したらお遍路もいいかも知れない、などという話題になったし、私の義理の兄のように、休みの日に数か所の霊場を回って帰ってくるという、区切り打ちの巡礼をしている人もいる。

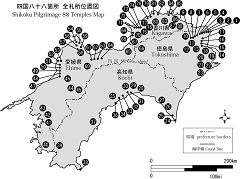

お遍路さんは、ご存知の通り、四国の八十八か所のお寺を回る巡礼のことを言う。その順路は、通常、四国の右上あたり、徳島の一番札所から、四国をほぼ右回りに一周して、再び一番札所に近い八十八番札所に戻ってくる円いコースである。実際には、健脚の方でも弱音を吐きたくなるような、険しい山岳コースも多いと聞く。そもそも弘法大師空海が、若い頃に修行した寺々がお遍路の起源と知れば、険しい道が多いこともうなづける。

巡礼と言えば、ヨーロッパには、サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼の道がある。その主要な道は、スペイン北部を東から西へと横断する、直線状の道である。年間10万人の人が歩くと言うから、聖地を巡礼したいと言う想いは、洋の東西を問わず、多くの人が抱くもののようだ。ちなみに、2017年現在、お遍路さんを巡る人の数をググってみると、年間およそ20万人とあった。倍近い人気と言うべきか、五十歩百歩と言うべきか。

興味深いのは、2つの巡礼路の形状の違いである。お遍路さんが、出発点から丸く歩いて、また出発点近くに戻ってくるのに対して、ヨーロッパの巡礼は、目的地に向かって、ほぼ一直線の道である。ヨーロッパの合理主義、目的達成型の思考と、東洋的・仏教的・日本的な、輪廻や共生、お互い様などの思考の対比が、この、直線の道と、丸い道の形状に象徴的に現れているように思われて、面白いと思った。

哲学者の内山節さんが、「時間についての十二章」の中に、里山で共有されている「円環の時間」について書いている。西洋的科学的な見方では、時間は過去から未来に向かって直線的に流れるもの。都会は、直線的に流れる時間を基準にして動いているのように見える。世の中が直線的に進歩しているように見える世界、

それが都会。それに対して、いわゆる山間部、農村、漁村などの地域では、時間はまるいものだと言う。冬が終わればまた春が巡ってきて、それは、去年も今年も同じように繰り返す。一日は日の出と共に始まり、太陽は丸い軌道を描いて沈み、それは明日もまた同じように繰り返す。それが、人が生きる時間の本来のありかただと、内山さんは言う。その通りだと思う。

少し前に、JR九州が運行する「ななつ星」という豪華列車に糸井重里さんが乗って旅をする番組を見た。円と直線について考えているとき、その番組中で糸井さんが、周遊ってのがいいですね、と言っていたのを思い出した。ななつ星は、博多で乗車して、九州をぐるっと周り、また博多に戻ってくる。それは決して東京から博多に向かう一直線の旅ではない。確か糸井さんは、人生も周遊に似ていると言っていた気がする。どこか分からないところからこの世に生まれて、人生をまぁるく生きて、またどこか分からないところに戻ってゆく。人生は、どこかに向かう旅ではなく、周遊期間なのだと思うと、少し気が楽になる。

定年退職してからお遍路さんに行くかどうかはわからないが、少なくとも、毎日、毎年をまるい時間のなかで過ごしたいと思う。

2017.9.2(土)

写真:四国八十八か所霊場Map(Wikipediaより)

コメント

[…] 旅考・その1で紹介した、「SevenStars 星が流れた夜の車窓から」という本の中で、糸井重里さんが「帰るところがあるから、旅人になれる」という短文を書いている。JR九州の豪華観光列車「ななつ星」が、博多発博多行きの周遊の旅であることについて思いをめぐらし、”人は、いつでも、旅立ってまた同じところに帰ってくる生き物なのだ。”と言っている。この本を読んだのは今年、2023年だが、実は6年前の2017年にこのブログで、糸井さんがななつ星の旅をしたテレビ番組を見た話を、円環と直線・お遍路と巡礼の旅に書いている。なので、SevenStarsの本を読んだとき、あぁ、糸井さんの周遊の話、昔テレビで見たことあるなぁ、と思い出した。 […]