旅考・その1で紹介した、「SevenStars 星が流れた夜の車窓から」という本の中で、糸井重里さんが「帰るところがあるから、旅人になれる」という短文を書いている。JR九州の豪華観光列車「ななつ星」が、博多発博多行きの周遊の旅であることについて思いをめぐらし、”人は、いつでも、旅立ってまた同じところに帰ってくる生き物なのだ。”と言っている。この本を読んだのは今年、2023年だが、実は6年前の2017年にこのブログで、糸井さんがななつ星の旅をしたテレビ番組を見た話を、円環と直線・お遍路と巡礼の旅に書いている。なので、SevenStarsの本を読んだとき、あぁ、糸井さんの周遊の話、昔テレビで見たことあるなぁ、と思い出した。

旅行に行ってきたと言うと、どこに行ったの?という目的地の話になるけど、どこに行くにせよ、旅は究極的には、家を出発して、いっとき旅人になり、そしてまた家に帰ってくる。糸井さんは、とかく目的地志向になりがちな現代の旅を「ななつ星」に乗ることで、周遊という豊かな時間へと見直した。更に、旅とは、ある所からまた元の場所に戻ってくるまでの「遊びの時間」だとも言っている。旅が時間だというと、芭蕉が言った「月日は百代の過客」と通じるものがあるようにも思えてくる。旅とは時間、時間とは旅人。

でも待てよ、とも思う。自分がこれまで、このコーナーで取り上げてきた旅は、周遊型ではない一方通行のものばかりではなかったか。地球を離れてひたすら遠くへ飛び続けるボイジャーの旅、十数万年前にアフリカを出て世界各地へ旅立っていった我々の祖先の旅、家に帰ることなく旅先で死んだ李白や芭蕉。それに、前回取り上げた「旅の歌」も、結婚や上京やUターンなど、人生の節目で迎える、一方通行の旅が多かった。旅とは決して、円環を描いて元の場所に戻ってくるものばかりではないのだ。

確かに、旅は目的地へ行くことだと思ってしまうのは視野を狭めてしまう。旅とは、ぐるっと回って戻ってくるもの、と思ったほうが旅をより豊かにとらえられるようにも思う。でも、人という生き物は、どうしようもなくどこかへ旅立ちたい存在であることもまた事実だと思う。だから人は、もう戻ってこられないような、一方通行の旅をする者にロマンを感じて、その歌を作るのだろう。

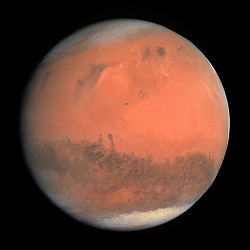

近い将来、人類は火星などの惑星へ移住する新たな旅を始めるだろう。彼の地へ最初に行く人たちは、片雲の風に誘われた俳人、芭蕉の血を受け継ぐ、旅に心奪われた者たちに違いない。

2023.4.7.金

写真:火星 Wikipediaより

コメント