音楽は今や、定額制のサービスに契約して、サブスクで聴くのが普通になっている。学生時代に街のレコード店でLPレコードを買って、家のターンテーブルに載せて針を下ろして音楽を聞いたことのある世代にとっては、何と便利な時代になったものかと思う。流行りの歌手の新曲でない限り、amazon musicなどのサービスで検索すれば大抵の曲はすぐに聞ける。

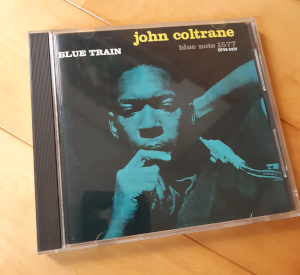

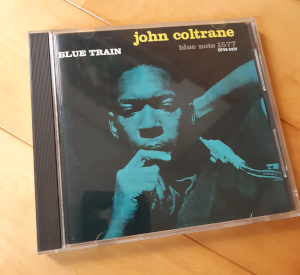

特に、クラシック音楽は、この指揮者のこのオーケストラの演奏を聞きたいとかでなければ、聞きたい曲はほぼすべて聞ける。ジャズでも、コルトレーンを聞きたいと思えば、学生時代に買って大事に持っているアルバムが、検索結果にすぐに表示されるのを見て、嬉しいような、残念なような、ちょっと複雑な気持ちになる。

「所有から利用へ」というキャッチフレーズは、インターネットの利用が広がって、企業の情報システムを、社内で所有している機器で稼働させる形態から、サーバー会社の運営するクラウドサービスを利用する形態へと移行させてゆこうという、IT業界の流れの中で言われるようになったフレーズだと認識しているが、その後、もっと広い意味で、ITに限らず言われるようになった。それも、オンラインミュージックのサブスクだけでなく、オンライン化の流れは、所有という形態から、共有して利用するという「シェア」サービスを生み出すもとになっているように思う。

確かに、賃貸住宅に住んでいれば、家を所有せず、月々家賃を払ってまさに家を「利用」しているので、そんなの昔からあるサービスだと言われればその通りだし、レンタカーなどというサービスも、はるか昔からある。でも、昨今のシェアサービスは、それらとはちょっと違う匂いがする。車で言えば、レンタカーではなくて、月額定額制で車を利用するサービスが最近始まったようで、人気俳優の出ているTVCMを時々見かける。会社で使う社有車は通常レンタル会社経由のレンタル品だが、それの個人版サービスである。ものを持たずに、利用サービスを使う。音楽のサブスクサービスとどこか似たものがある。

昨年、「方丈記を読む・その3〜モバイラーの先達 長明」で、モノを持たずに大型の「バン」で、都会の駐車場に暮らすウェブデザイナーの話を書いたことがあるが、彼などは生活のほぼあらゆるものがシェアやレンタルで、その人生そのものも、天から授かった時間をこの世界に貸し出して生きているような気がして、何かとても新鮮な生き方のように感じた。そのバン生活が、長明さんの方丈生活と似ていると思って、そんな文章を書いた。

サブスクの時代は確かに便利だが、こと音楽に関しては、所有から利用みたいになって欲しくないと思う。音楽は所有するものでもないし、利用するものでもない。音楽は聞いて楽しむものだし、感動したり、勇気をもらったりするものだと思うから。No Music, No Life. 音楽は、LPレコードからサブスクに変わったからと言って廃れてしまうものではないと信じている。

2020.8.13(木)

写真:コルトレーンのCDジャケット(自宅にて撮影)

コメント