「日本史の新常識」(文春新書)という本の序章を出口治明さんが書いていて、通史「交易から見れば通史がわかる」というタイトルなのだが、それがすごく良かった。人生の質が1レベル上がったような気がした。大きな歴史の流れを俯瞰してとらえていて、あぁ、そういうことだったのか、と思うところがいくつかあった。例えば、古代の日本は大陸から鉄や先進文明を取り入れる代わりに、人すなわち傭兵を差し出していた、傭兵の需要があったのは、その時代朝鮮や中国で戦争が続いていたから、といった説明は、日本の歴史だけ見ていたのではわからない、歴史を広域で見ることの大切さを気付かせてくれる。その大きな構図がわかると、他にも当時のいろいろな出来事が腑に落ちてくる。出口さん、いいこと教えてくれている。

それで、その他の本も読んでみようと、まずは「全世界史(上巻)」(新潮文庫)を手にとってみた。その、「はじめに」の中に、次のような1節がある。

「全体がわからなければ、部分がもつ意味もわからないからです。(途中略)人間にはたったひとつの歴史があって、その大きい枠組みのなかに、それぞれの地域の歴史があるのだと考えます。」

もちろん正論だし、言っていることはよくわかる。でも、この考え方、自分には、何か引っかかる。私の「帰納の時代」を読んでくれている人なら、そうだよね、と思ってもらえるかもしれない。全体がわからなければ、部分がもつ意味もわからない、という言い方からは、あくまで主役は全体で、部分はそれに従うもの、というニュアンスを感じてしまう。私の感覚は逆だ。部分こそ主役で、全体とは部分の集まったものに、「全体」という呼び名をつけているだけのもの、と考えるのが、世の中をよりよくとらえる感覚だと思う。イタリア料理などというものはなく、各地の郷土料理があるだけ、そのほうが世の中豊かな気がする。

この感じを、「歴史」というものにあてはめてよいかについては賛否があろう。確かに出口さんの言うように、そして私自身も感じたように、全体がわかると、部分への理解が深まることは間違いない。でも、人間のたった一つの歴史、というのは、個別の時代、個別の地域の歴史によって構成されているのだ。なので、個別は全体の中に位置付けられるものに過ぎないという、一方向の言い方には賛同できない。部分はもちろん全体から影響を受けるが、全体は部分から成り立っていて、部分の影響を直接受ける。きちんと言うならば、その、部分と全体の相互作用こそが、歴史に限らず、物事の真実を理解する道である。

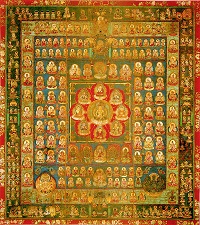

マンダラは、密教(仏教の一種)の世界観を表すアイキャッチイメージなのだが、仏教を取り上げた雑誌やTVでたまに見かけるので、多くの人が一度は目にしたことがあるだろう。マンダラには、たくさんの仏様(に限らずその周辺のもろもろの者たち)が、幾何学的に整然と配置され、美しく彩色され、密教の教えを、言葉ではなくイメージで表現している。歴史の部分と全体について考えているとき、このマンダラのイメージが思い浮かんだ。マンダラは、個々には仏様が描かれているだけだが、全体としてある世界を構成している。個々の仏様がいなければマンダラは成立しないし、マンダラの世界観の中に居ることで、仏様は存在価値を増す。世界にただ1つの人間の歴史と、個別の地域の歴史の関係にそっくりではないか。

ちなみにマンダラはその昔、胎蔵界マンダラと金剛界マンダラの2系統に分かれたが、空海の時代より前に、既に2枚を併せて両界マンダラとして統合されていたようだ。歴史についても、出口さんが言うように、事実はただ1つかもしれないが、過去を語る時には同じ事実を前にしても、視点によって解釈が異なることは認識しておかなければならない。事実が同じだから認識も同じ、と自信を持って言えるのは科学の世界だけで、それが科学に高い価値を与えているのだが、こと人間の世界は科学的でないことの方が圧倒的に多くて、日々、ニュースを見ていると、いろんな人が勝手なことを言っているのが世の中だと実感する。そう思うと、マンダラとは、世界と人間を表現した絵なのだと、今更ながらに思った。

2019.2.22(金)

写真:胎蔵界マンダラ(Wikipediaより)

コメント