量子力学で言う「量子」はまったくとらえどころがない。何せ、観測されるまでどこにあるのか原理的にわからないのだ。実験のやりかたとか精度とかの話ではない。「観測」という行為と量子の「存在」という2つの事柄が、この世界では分かちがたく結びついている。量子は普段、この辺にありそうという確率の波でしか表現できないが、観測した瞬間にその確率の波は1点に収束する。

そんなのとても納得できないと言ったのが、アインシュタインやシュレディンガーなどの物理学者で、どこにあるのか分からないのは量子力学がまだ不完全だからで、いつか人類がもっと賢くなって完全な理論で量子を記述できるようになったら、どこにあるのか分かるようになるはずだと主張した。それを、量子の実在論と言う。つまり、今の量子力学は、量子がどう振舞うかの「見た目」しか記述できないが、量子には「中身」があるはずだと信じていた。

一方、ボーアやハイゼンベルグなどの物理学者たちは、どこにあるのかは分からないけれど、その確率波を表す計算式で計算した結果は、実験結果とぴったり一致するので、それでいいではないか、と主張する。つまり、物理学は現象を正確に説明することが重要なのであって、量子が実在するかどうかなんてどうでもいいじゃん、と言っている。この主張を量子力学の実証論と言う。つまり、量子の見た目の振る舞いがわかればよいのだと。

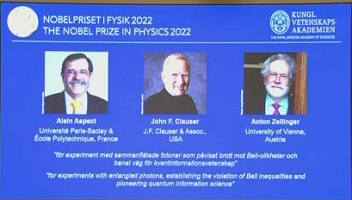

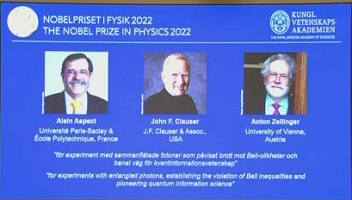

その論争があったのが、1920~30年代のこと。それ以後、しばらくはこの分野には大きな進展はなかったが、この大きな疑問への挑戦は続けられ、近年大きく進展した。アインシュタインは、当時、実在論の一環として、2つ以上の量子の、量子もつれ状態、英語では「エンタングルメント」があることを指摘し、これが量子力学の矛盾だと主張した。これは、当初難しすぎて研究が進まなかったが、このエンタングルメントの研究から、量子は本質的に観測されるまではどこにあるものでもない存在で、決して量子力学が不完全なせいではないということが実験で確かめられた。その元となったのが、スチュワート・ベルの不等式であり、その値を確かめる実験が、クラウザーとアスペによって考案された。その功績で、彼らは2022年度のノーベル賞を受賞している。そして、このエンタングルメントが、量子コンピュータを設計する基本原理になっている。

どこかにあるのではなく、本質的にどこにあるかを明かさず、忍者のように空間と同化しているが、観測したとたんに姿を現す量子。観測するまでは、見た目も中身もないが、観測したとたんに、輝き、重さも計れて、形もわかる。奥ゆかしいのか目立ちたがりなのか、まったくつかみどころがない。実在論は中身で勝負すべきと言い、実証論は見た目がわかればよいと言った。実験によって実在論は否定されたが、この量子の圧倒的な不思議さは、実証論でさえ、所詮人間の言っている小賢しい理屈のようにも思えてくる。

2022.11.23.水

写真:2022年度ノーベル物理学賞の発表 アスペ・クラウザー・ツァイリンガーの3氏