蒸し暑い。この梅雨時からしばらくは、太陽が熱く燃えていることに文句を言いたくなる季節になる。しかし、この暑さの元も太陽からもらっている熱だと思うと、文句ばかりも言っていられない。この地球上の生き物はすべからく、この太陽の熱と光の恩恵によって生かされているのだ。少々余分に熱をもらっているぐらいで、文句を言ってはいけない。むしろ感謝しなければいけないのが本筋だろう。とは言っても、蒸し暑い、、、、。

蒸し暑い。この梅雨時からしばらくは、太陽が熱く燃えていることに文句を言いたくなる季節になる。しかし、この暑さの元も太陽からもらっている熱だと思うと、文句ばかりも言っていられない。この地球上の生き物はすべからく、この太陽の熱と光の恩恵によって生かされているのだ。少々余分に熱をもらっているぐらいで、文句を言ってはいけない。むしろ感謝しなければいけないのが本筋だろう。とは言っても、蒸し暑い、、、、。

太陽は、太陽系の真ん中で光り輝いていて、地球はその周りを回る小さな点に過ぎない。実際、太陽はほぼ球形で、熱や光を、太陽の周りの全ての宇宙空間にほぼ均等に放っている。だから、地球が受けている太陽エネルギーは、太陽が生み出している全ての熱や光のうち、地球の断面積分にすぎず、その比率は極めて少ない。計算すれば、わずかに23億分の1だとわかる。この計算は、太陽と地球の距離と、地球の半径が分かっていれば、球の表面積の公式を使って、誰でも簡単に計算できるので、ぜひご自分でやってみて欲しい。太陽が放っているエネルギーがいかにものすごいものかを実感できるはずだ。

ちょっと脱線するが、自分が子供の頃には、このような計算を学校でやった覚えはないが、今の学校ではどうだろうか?中学生の息子と高校生の娘に聞いてみたが、どちらも習った覚えがないとのこと。この手の、簡単でありながら、宇宙や天体、原子や分子、自然の姿を実感できるようなちょっとした計算問題は、いくらでもありそうなのだが、、、。自分で計算することで、実感を伴って自然の偉大さを感じられる工夫が理科教育に不足しているのではないか?地球が受け取る太陽エネルギーの比率などは、好例であろう。理科の先生はこんな工夫を取り入れてみれば、子供たちの理科離れを減らす一助になるのではないだろうか。

さて、太陽に話を戻す。教科書によると、この太陽エネルギーはすべて、太陽内部で起きている「核融合」によって作り出されている。太陽はとてつもなく重いので、その重力によって、物質が中心に向かって引っ張られて落ちてゆく。すると中心部では、持っていた重力エネルギーが運動や熱のエネルギーに代わり、高温高圧の状態になる。物質は高温になると、もはや分子状態ではいられず、陽子や電子がバラバラに存在するプラズマ状態になる。そして温度・密度・圧力がある条件を越えると、バラバラだった陽子同士がくっついて、重水素を経て最終的にヘリウムができる。そのほうがバラバラでいるよりも安定でエネルギーの低い状態だからである。この融合反応の過程で、全体の質量がわずかに減り、その分がエネルギーとなって出てくる。これが大雑把に描いた太陽内部の核融合反応のストーリィである。

そして、太陽は、自分の重力によって収縮する力と、内部の核融合によって発生する膨張する圧力がうまくつりあって、ほぼ同じ大きさを保ったまま、ほぼ同じ強さの熱や光を、長期間に渡って出し続けている。もし太陽が、もう少し重かったら、重力エネルギーが核融合エネルギーを上回り、どんどん収縮して、ブラックホールになってしまうらしい。逆に、もう少し軽かったら、重力エネルギーが足りず、核融合反応はちょろちょろとしか起こらず、寿命は長いが、我々の太陽ほど明るく輝く星にはならず、薄暗い星になっていた。その場合は、地球も今のような生命の惑星にはれなかっただろう。だから、我々が生きているのは、太陽の重さが、ちょうど良い重さだったおかげなのである。地球が今のような、海と陸と大気と生命の星であることの直接的で根本的な原因は、太陽の重さにあった。それが事実であり、そう思うと、何だかとても不思議で厳粛で、そして楽しい気分になってくる。太陽さん、ちょうどよい重さで、どうもありがとう!

2010.6.22(火)

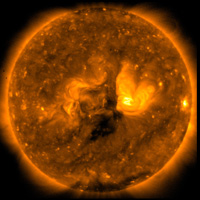

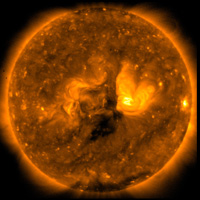

写真:国立天文台・ひのでギャラリーより、太陽全面画像

http://solar-b.nao.ac.jp/Movies/

コメント