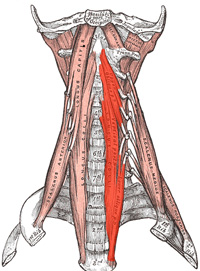

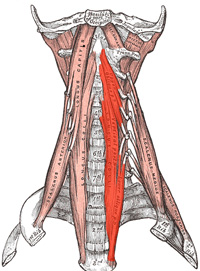

「頸長筋」英語名”Longus colli”。上は環椎から下は第3胸椎に至る、頸椎の前面(喉側)にあり、名前の通り、首の深奥部に長く伸びるインナーマッスルである。下部では筋繊維は縦に伸びているが、上部では頸椎の横突起と前面とをつなぐ、斜め方向の繊維もある。首の筋肉の中では、最も深奥部にあり、位置的にも中心の軸に近い場所を占めている。まさに、頸部の軸に相当する筋肉である。

「頸長筋」英語名”Longus colli”。上は環椎から下は第3胸椎に至る、頸椎の前面(喉側)にあり、名前の通り、首の深奥部に長く伸びるインナーマッスルである。下部では筋繊維は縦に伸びているが、上部では頸椎の横突起と前面とをつなぐ、斜め方向の繊維もある。首の筋肉の中では、最も深奥部にあり、位置的にも中心の軸に近い場所を占めている。まさに、頸部の軸に相当する筋肉である。

頸長筋と言うと、ハワイ在住のロルファー、チャドを思い出す。陽気で筋肉ムキムキのロルファーで、私がオーストラリアでロルフムーヴメントの認定コースを受けた際にアシスタント・インストラクターだった。一般的にインナーマッスルは、触るのも認識するのも難しい。中でも頸長筋は、喉というセンシティブな場所の深奥部にあり、触りにくい筋肉であるが、無理のない触り方を、チャドに教わった。方法は、第3~第4頸椎の側面から、横突起を手掛かりに、頸椎の前面に至るラインでアプローチする。首の側面から食道や気管の裏側の場所に近い場所なので、あまり触られて気持ちいいと言う人は多くはないが、通常まず触れることのない場所であり、人によっては、非常に情報量の多いワークだと思う。(ただし頸動脈の位置などに注意が必要なので、訓練を受けていない人はマネしないでください。)

首は、大雑把に言って、前面と背面に分かれている。重い頭部を支える頸椎とそれを支える首の後ろ側の筋肉群が背面。前面には、食道・気管などの臓器につながる部分がある。後ろ側は運動に関する部位、前側は内臓に関する部位であり、それぞれ、モーター・コンパートメント、ヴィストロ・コンパートメントと呼び、ロルフィングでは、第7セッションで、この2つの部位の癒着を解き、頸部の見通しを良くするようなワークをする。その時の1つのキーポイントが、この頸長筋である。

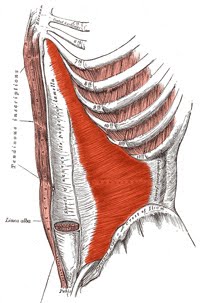

ロルフィングで言う「コア」とは、「プリバーテブラル・スペース」のことである。日本語では、「背骨の前面空間」とでも言おうか(直訳だが)。背骨の前面を通る重力の感覚、息の感覚、歩行時の地面から伝わる力の感覚。この感じをつかんで、いつでも自分がこの空間にあり、その上で休み、そこから動き出す感覚、それを感じるのがロルフィングの1つのゴールだと思う。その意味で、背骨の前面に付着している筋肉に着目するのである。中でも、最も重要なのが、体幹部の中心にある大腰筋なのだが、頸部においては、それが頸長筋なのである。

私のワークでは、第7セッションでこの頸長筋を意識するために、解剖の本を見てもらい、イメージを持ってもらうことがある。首を動かすのに、この、深奥の筋肉を使う感覚の有無で、頭部が胴体に乗っている感じが変わってくる。歩行時に、天頂から吊るされているような、スカイフックの感覚を得るのにも、この頸長筋の感覚が深く関与しているように思う。

この筋肉は、ストレッチすると言うよりも、動かす感覚をつかむことが重要である。まずは、解剖の本でその場所と形を認識することが第1歩。自分の体の中に、その形をイメージできたら、ゆっくりとうなづいたり、首を横に向けたりして、頸長筋の動きを感じてみる。大きな動きよりも、むしろ小さな動きが、この深奥部の筋肉の動きを感じるコツである。

2009.9.30(水)

コメント