仏像の動き、と言うと奇異に聞こえるかもしれない。仏像は止まっていて動かないものなのは十分承知している。それでも、あえて、仏像がその「静」の中に持っている「動」について考えてみたい。

仏像の動き、と言うと奇異に聞こえるかもしれない。仏像は止まっていて動かないものなのは十分承知している。それでも、あえて、仏像がその「静」の中に持っている「動」について考えてみたい。

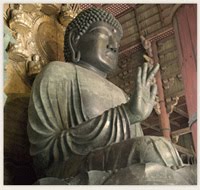

まず、突飛な想像から始めよう。もし、仏像が動いたとしたら、どんな感じだろうか。不謹慎と言われるかもしれないが、あの、奈良の大仏様が動く姿を想像してみよう。人々の願いにいちいちうなずいたり、手の平を挙げたり下ろしたり、にっこり笑ったり、膝を組みなおしたり、、、想像するだけでも、何かディズニーランドのアトラクションに似た、しかも、滑稽な感じを与えるのではないかと思う。仏像は、動かないからこそ深く静かな慈悲をたたえているのだと気付かされる。

もう1つ、敬虔な仏教徒からは不謹慎と言われるかもしれないが、こんな想像はどうだろうか。もし、ブッダの生きていた時代にビデオがあって、歩いたり喋ったりする釈迦の映像が残っていたとしたら、そして、お寺に行くと、仏像の代わりに、その映像がスクリーンに映されていたとしたら、、、。確かに、ありがたい教えを直接聴くことができることはメリットかもしれないが、何か興醒めな気がするのは私だけではないだろう。やはり、仏様の教え、悟り、ブッダの生き方などが高度に抽象化されて、像として固定されているからこそ、人々は自分なりの真実をそこに見出すことができるのだと思う。もし、先ほどの想像のように、動く仏陀の映像なぞがあったら、それは、どの人にも同じように見えるので、想像力を生む余地を狭める結果となり、我々が仏像を見たときのような感慨は湧いてこないのではないかと思う。

このような「静」と「動」の関係は、仏像だけではく、あらゆるメディアに当てはまるように思う。簡単なところでは、写真と動画(映画やTV)。写真は止まっているからこそ、その場の空気やら光やら匂いやらを想像する余地があり、強い印書を残す。一方、動く映像は想像力の乏しい人でも、容易に臨場感を味わえる代わりに、その臨場感は個人差の少ない、平板なものになりがちである。詩と散文も同様の関係にあると思う。短い言葉で気持ちを封じ込めて見せるのが詩で、ある時間軸を持って詳細に言葉を費やしていくものが散文だとすると、どちらが受け手に想像する余地が残されているかは明らかである。絵画とアニメにもあてはまる。

何も私は、映画や散文がダメで、写真や詩の方が優れていると言うつもりはない。時間軸を持つものと持たないものがあって、それぞれ深い表現が可能なのだが、私は時間軸を持たないものの方が好きだということだ。くどくどと説明するものよりも、印象を持って語るものが好き、ということだろう。アニメにしても、2時間のアニメ映画が、すごく詩的な印象に満ちていて、想像力をかきたてるものもあれば、見ているときは楽しいが、見終ったら2度と思い出さないようなものもある。私にとっては、詩「的」という事がキーワードなのだ。事実、こうして書いているこの文章も、散文以外の何物でもないが、多分に詩「的」であろうと努力しているつもりである。

ロルフィングにも、「構造」と「機能」と言う2つの重要な切り口がある。言わば「静」と「動」。でも、この話をすると長くなるので、次の機会に譲ろう。

以前から、仏像になっている如来様とか薬師様が、もし生身の人間で、ロルフィングをしたらどんな感じだろうと想像することがある。多分、ロルファーである私の方がクライアントとなった如来様から多くのことを学ぶのだろうなと思う。タイムマシンがあったら、仏陀に会って、ぜひロルフィングをしてみたいものだと叶わぬ想像をしている。

写真:大仏百科(http://www.nkdaibutsu.com/difference/comparing.html)より

コメント