世の中で最もリアルなものは何か?と問われたとき、それは、自分の体に起源を持つ生理的感覚だと答える人は多いのではないだろうか。空腹、満腹、排泄の感覚、温かい、冷たい、痛い、痒い、眩しい、暗い、おいしい、まずい、食べ物の歯ざわり、うるさい、静かだ、良い匂い、くさい、性的な快感、あるいは、足の裏が感じる地面の感覚、指先に持ったペンの感触などの、皮膚を通じて感じる感覚、etc.etc…。ここに列挙したような、自分の身体で感じる感覚以上にリアルものを挙げよと言われたら、答えるのはそれほど簡単ではない。

世の中で最もリアルなものは何か?と問われたとき、それは、自分の体に起源を持つ生理的感覚だと答える人は多いのではないだろうか。空腹、満腹、排泄の感覚、温かい、冷たい、痛い、痒い、眩しい、暗い、おいしい、まずい、食べ物の歯ざわり、うるさい、静かだ、良い匂い、くさい、性的な快感、あるいは、足の裏が感じる地面の感覚、指先に持ったペンの感触などの、皮膚を通じて感じる感覚、etc.etc…。ここに列挙したような、自分の身体で感じる感覚以上にリアルものを挙げよと言われたら、答えるのはそれほど簡単ではない。

それでは、感覚ではなく、「感情」というのは本当にリアルなのだろうか?喜怒哀楽、、恋心、憎しみ、思いやり、尊敬、軽蔑、皮肉、高揚、絶望、希望、etc…。感情には、身体感覚以上に細やかで多様な世界があるようにも思われる。そして、目の前が真っ暗になるほどの怒りとか、背中に羽の生えたようなウキウキした気持ちとか、感情が、生理的感覚に影響を及ぼすこともある。ところが、「心」と「体」を対比する視点に立ってみると、実体のある「体」の感じるリアリティに比べて、感情は主に「脳」内の現象であり、バーチャルな現象と言われても反論できないのではないか。

そうは言っても、例えば身近な人の死に遭遇した哀しみや、失恋の傷み、あるいは、嬉し泣きするほどの喜びなど、ほとんど生理的感覚と言ってよいほどのリアルな感情も確かに存在する。そういった感情まで、蚊に刺された痒みの感覚のリアルさにも及ばないように言うのは、ちょっと現実味に欠けた議論である。多分それは、「脳」がバーチャルだと決め付けてしまったところに問題があるのだろう。心身二元論はそもそも誤りで、「脳」も身体の一部分であり、重要な器官に違いないのであるから、ことさら「脳」で発生する情報処理をバーチャルだと決め付けなくてもよいのかもしれない。

それでは、感覚と感情は本来区別できないのであろうか?そんなことはないと思う。道路工事の騒音が耳から入ってきたらうるさく感じる、これは感覚。うるさいと不快になり、なぜこんな夜中に(昼間でも)家の近くで道路工事などするのかと怒りの感情が芽生える。腹が立ってくるとますます騒音が大きく聞こえてくる。感覚と感情の間にはやはり違いがあって、互いに関連していると考えるのが妥当な線だろう。

では、感覚と感情の中間地帯にあるものは何だろうか?上の騒音の例で考えると、「快」「不快」というのが、1つの候補になるように思う。快い感覚は、快い感情と区別することは難しい。今のところ、感覚と感情の間に位置するものとして、これ以外のものを思いつかない。

こんなことを考えていると、つい、般若心経のことを思い出してしまう。煩悩から解脱する方法を説いたこのお経では、色即是空だと言っている。「煩悩」とは、すなわち、上で議論した「感情」、そして、「色」とは「身体感覚」のこと。仏陀は、「感情」にとらわれず、自由に生きるためには、感覚がいかに空しいものであるかを知れと言ったのだった。私は、仏教の世界は好きだが、この教えだけは未だに腑に落ちない。感情にとらわれすぎることなく自由に生きたい、それは賛成。でも、その方法は感覚を捨てることではないと思う。豊かな身体感覚があってこそ、豊かな人生がある、そう思う。仏陀の悟りの境地にはまだまだ至れそうにないし、それでいいと思っている。

2010.10.27(水)

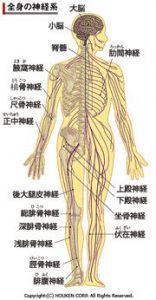

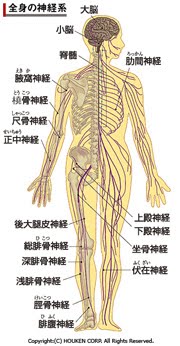

写真:gooヘルスケア http://health.goo.ne.jp/medical/mame/karada/jin012.html

より、全身の神経系

コメント