「科学的」という言葉は、「細かく部分に分けて単純化して考える」というニュアンスが、未だにあるように思う。確かに現代に至るまで、そのような「細分化」の考え方で、多くの事柄が理解され、世の中を便利な方向に発展させてきた。言うまでもなく、科学は現代社会の全ての面に渡って、非常に大きな貢献をしている。そして、いつのまにか科学的な考え方は、細分化する考え方と同一視されている節がある。いつまでもそれで良いわけはないにもかかわらず。

「科学的」という言葉は、「細かく部分に分けて単純化して考える」というニュアンスが、未だにあるように思う。確かに現代に至るまで、そのような「細分化」の考え方で、多くの事柄が理解され、世の中を便利な方向に発展させてきた。言うまでもなく、科学は現代社会の全ての面に渡って、非常に大きな貢献をしている。そして、いつのまにか科学的な考え方は、細分化する考え方と同一視されている節がある。いつまでもそれで良いわけはないにもかかわらず。

その最も端的な現れが、大学の学部や学科、研究室であろう。ずいぶん以前から、人間科学のような、「学際的」な学部や学科が登場してきてはいるが、まだまだ少数派である。多くの大学の学部や学科は、どんどん細分化され、研究室単位では、ある特殊で特定の物質や現象のみについての研究をしているように感じる。もちろん、それぞれの研究は、全体の中での位置付けがあるはずだが、組織の成り立ちから見ても、どんどん細かく分けてゆく方向の思考回路がその根底にあるように思われる。

同じように細分化しているのが、病院である。少し大きな総合病院では、一体何科に行けばよいのかわからない。専門化することでより高度な医療知識や医療技術が生みだされ、多くの人の命を救ってきたことは否定しない。しかしながら、100近くもある診療科が並んでいる総合病院の案内版を見上げるとき、1つの体、1つの命を持つ人間と言う視点が、この細分化された診療科の1つ1つで、どこまで認識されているのか不安になるのは、私だけではなかろう。いや、もし、大多数の人が、この巨大な看板を見て不安にならないとしたら、それは、多くの人が「細分化教」の信者になってしまっていると言うことの証であろう。げに恐ろしきカガクの影響力。

断わっておくが、私は「科学」が好きである。それは、事実を事実として正しく認識する、潔い学問であるからである。感情をないがしろにするつもりはないが、人間よりも遥かに大きな存在を相手にする学問、それが科学であると思っている。だから好きなのだ。地球がいかに大きな物質の塊であるか、同時に、宇宙の中ではいかに小さい存在であるか。人間は、いかに複雑な構造物であるか、そして同時に地球や宇宙から見ると、いかにちっぽけな存在であるか。こうした実感は、「科学」的な事実認識を通してのみ、実感できるものだと思う。小腸のヒダをすべて延ばして広げると、テニスコートほどの広さになる、と言う科学的事実を知らずして、人間の体の複雑さは実感できないであろう。

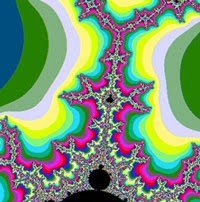

にもかかわらず、科学が「細分化教」になってしまっていることには大いに違和感がある。複雑なものを複雑なまま認識するような、思考の方向付けが必要である。もちろん、私は、非線形、非平衡、開放系、カオス、ゆらぎ、散逸構造などの複雑系の科学のことを言っている。この学問が生まれてかなりの時間が経つが、古典的な数学や物理学が研究されててきた時間に比べれば、まだまだ若く幼い。これらの科学に、もっと頑張ってほしい。細分化ではなく、統合化を。世の中を、部分に分けるのではなく、まぁるい、完全な形の、そのままのものとして認識できるような考え方のツールとして、もっと多くの人々に親しんでほしいと思う。そもそも私は、Structural Integrator、統合屋なのである。

2009.8.10(月)

(写真:Wikipediaより、マンデルブロ集合)

コメント