「人工知能」には、浅からぬ因縁を感じている。約30年前、私が学生を終えて就職する時期は、第2次人工知能ブームの終盤にあたり、この分野で何か仕事ができないかと思っていたが、仕事より地元の職場を選び、紆余曲折あったが、今は人工知能とは全く関係のない職場でIT系の仕事をしている。昔から関心があったせいか、人工知能の話題には、色々考えさせられてしまう。

「人工知能」には、浅からぬ因縁を感じている。約30年前、私が学生を終えて就職する時期は、第2次人工知能ブームの終盤にあたり、この分野で何か仕事ができないかと思っていたが、仕事より地元の職場を選び、紆余曲折あったが、今は人工知能とは全く関係のない職場でIT系の仕事をしている。昔から関心があったせいか、人工知能の話題には、色々考えさせられてしまう。

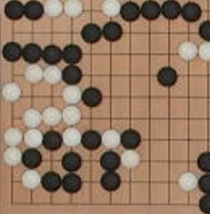

今の第3次ブームで、ここ2回で書いてきたような、囲碁や自動運転などに限らず、広範囲な分野でまた盛り上がっていて、いいなぁと思う。この分野が健全に発展して、世の中が便利になれば良いと思う。と、同時に、少し危うい気配も感じる。それは、一部の人が言っている、人工知能が人間を凌駕して仕事を奪われ、失業者が増えるとか、人間が機械の奴隷になるとか(昔からそういう批判意見は根強いが)、そう言った心配とは少し違っている。

「人工」「知能」と言う言葉に、既にそもそも違和感がある。人間は、知能を自然から授かったにも関わらず、人工的に作り出し、人間が利用できるのだと言う感覚を、人工知能と言う言葉の中に感じてしまう。実際、そのような方向でこの技術は進展しているのではあるが、「人工」と言う言葉自体に、そのようなある種の驕(おご)りの感覚があるように思う。自然は、「利用」できるのだと言う驕り。

確かに人間の知能は、数々のすばらしいことを成し遂げてきた。素晴らしいものだと思う。しかし、人間の考えることなど、所詮、自然の前ではあさはかなもの。人間は、自然の一部でしかなく、それ以上のものではない。人工知能も、そう思って作っていかないと、浅はかな人間と同じ道をたどることになる。

そういう感覚で言うと、Alpha Goの人たちも、自動運転の人たちも、それなりにその浅はかさを分かって取り組んでいるようには思う。何となくこの、「あさはか感」が分かってなさそうなのが、フィンテック(IT金融)の人たちのような気がする。この分野は、どうも技術的な応用の方向自体が、貧富の差をますます広げ、世の中の不安定性を増す方向への応用のように見え、資本主義、競争主義の負の側面を助長しているように感じる。ケーザイという「人工」の世界で、人知の浅はかさを知らぬ人工知能が1マイクロ秒に何回も売買を繰り返す世界、、、、世界的な武装暴力組織の映像と重なって見えるのは私だけであろうか?

これまで言ってきたことは、技術を開発する側の人間が、人知の浅はかさを忘れないで欲しいという話だが、それより一般的で低レベルの話として、技術を使う人間のモラルの話もまた大きい。言い古された話ではあるが、戦争を終わらせるという理由で原子力技術を大量破壊に使った某国、化学物質の知識の誤った使い方をして地下鉄に毒をばらまいた某教団、そしてやみくもにミサイルを発射する某国。

今回取り上げた「知能」に関する技術が、こういった未熟な人たちに誤った使い方をされないような歯止めを、何とか、人が作り出す知能に組み込めないものか。それができれば、人間もちょっとは浅はかではなかったねと思うことができる。もし、人工知能が人知を超える能力を獲得したとしても、人工知能はその点では人間を評価し、賛辞を贈るだろう。人間、Good Job!と言われる仕事を、望む。

2016.4.16(土)

写真 R.C.シャンク 考えるコンピュータ ダイヤモンド社(昭和60年初版)の表紙

コメント