最近、自動運転が話題らしい。いくつか状況証拠がある。矢沢永吉が、ハンドルを持たずに動いている車の運転席に座って、「やっちゃえニッサン」と言っているテレビのCMを見た。少し前には、トヨタがアメリカで人工知能研究所を開設したという新聞記事を見た。安倍総理は、何かの講演で、2020年の東京オリンピックでは、東京に自動運転車が走り回っているはずだと言っていた。いわゆるテクノロジーとは縁のなさそうな友人H君(中国で建築資材の買い付けをしている人)が、忘年会で飲んでいる時に、これからの技術のブレークスルーで期待する最大のものは、自動運転だと言っていた。もっとも、彼の場合は、海釣りが趣味で、釣り場まで行くのに運転するのが面倒なので、寝ている間に釣り場まで行けたら楽だという、極めて単純な理由からの発言だったが。

最近、自動運転が話題らしい。いくつか状況証拠がある。矢沢永吉が、ハンドルを持たずに動いている車の運転席に座って、「やっちゃえニッサン」と言っているテレビのCMを見た。少し前には、トヨタがアメリカで人工知能研究所を開設したという新聞記事を見た。安倍総理は、何かの講演で、2020年の東京オリンピックでは、東京に自動運転車が走り回っているはずだと言っていた。いわゆるテクノロジーとは縁のなさそうな友人H君(中国で建築資材の買い付けをしている人)が、忘年会で飲んでいる時に、これからの技術のブレークスルーで期待する最大のものは、自動運転だと言っていた。もっとも、彼の場合は、海釣りが趣味で、釣り場まで行くのに運転するのが面倒なので、寝ている間に釣り場まで行けたら楽だという、極めて単純な理由からの発言だったが。 そんな2016年の年明け、TEDの話題を拾って放送している、NHKのスーパープレゼンテーションという番組で、Googleのクリス・アームソンさんが、Googleでの研究成果を紹介して、自動運転車を5年以内に実用化したいと語っているのを見た。車の周囲の状況を、人間の知覚より広範囲かつ詳細に把握しているし、人間のように、ちょっと危ないけど行けるかな、みたいないい加減な判断はせず、危険な時は必ず減速するし、確かに事故は確実に減るだろうと思う。技術的には、Googleだけあって、車1台だけの自動運転ではなく、周囲の車(自動運転車が前提だと思うけど)と、交通の状況を共有して、交通システム全体として安全に運転する、という戦略もよいと思った。

しかしながら、自動運転には、感覚的にどうしても馴染めない面もある。自分が歩行者あるいは自転車だったとき、もしぶつかって来たら明らかに殺される凶器のようなモノが、高速で走っている光景は、ちょっと怖い。この感覚は、自分がソフトウェアを生業としていて、少し複雑なシステムになれば、どんなにテストをしても、不具合がゼロのものを作るなど不可能なことを身に染みていることもが原因なのかも知れないし、福島のように、予期せぬ事態に本当に対処できるほどに、この技術が成熟できるのだろうか、という人知の浅はかさのような感覚もぬぐえない。

そうは言っても、前段はあくまでも感覚の話。だからこそGoogleは、シミュレータとは言え、毎日480万キロメートルものテストをやっていると言っていたし、それに、冷静に考えれば、やっぱり、いい加減な判断をする人間や、飲酒運転(言語道断!)や、認知の人が対向車線に突っ込んだり、突然痙攣を起こして意識を失い民家に突っ込むバス(先日事故があったばかり)のようなこともなくなるだろうし、やっぱり車は全部自動運転になるべきなのだろうと思う。

Googleの自動運転車の開発で、一番気になったことを最後に。それは、あたりまえだが、プレゼンされる運転の映像が、すべて右側通行だと言うことだ。Googleの技術者は、まずは「自動運転」と言う目的を達成するためにシステムを開発しているのであって、世の中には車が左側を走る日本やオーストラリアのような国があることも考慮してくれているのだろうかと心配になる。技術としては、画像認識に非常にウェイトがあり、また、交通の状況把握も、各国の道路交通法を踏まえた高度な認知・判断の処理が必要になる。例えば、右左折を考えた時、右側通行と左側通行では、単純に考えれば鏡像対応なのだが、画像認識や自動運転などの高度な処理で、単純に鏡像対象な処理ができるものだろうかと疑問になる。

もちろん、Googleの技術者は、最終的にモノをリリースするときには、I18N(Internationalization)を考慮したものを出してくれるだろうことは、ソフト屋としては信じてはいる。しかし、多くの欧米産のソフトウェアが、「日本語化」対応が不完全で、使いづらくなることはよくある話だ。その意味で、先に例に挙げた安倍さんの発言はノーテンキすぎるという印象だ。

クリスさんは、こうも言っていた。この(10分程度の)トークの間にも、34人が交通事故で亡くなっている計算になる。自動運転を一刻も早く実現したいのだと。私も応援したい。

2016.1.10(日)

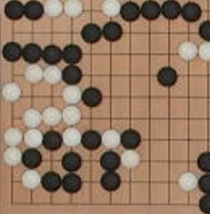

TEDのプレゼンの映像から

コメント